上海电气工业母机:以创新为刃,锻造高端制造之基

在制造业的宏大版图中,工业母机宛如基石,承载着国家工业制造能力的核心重量,其技术水平不仅展现着一个国家或地区的工业制造高度,更是国家之间综合竞争力的关键“着力点”。

近日,在第二十五届中国国际工业博览会的现场,由上海市经济和信息化委员会指导、上海电气集团主办的2025“工业母机+”百行万企产需对接活动(上海站)在国家会展中心(上海)举行。活动现场不仅发布了100项需求清单与200项供给清单,更促成了超80项合作项目落地,签约金额逾30亿元。

作为活动的主办方,上海电气集团以“主机企业+应用场景”的优势,向外界展示了其在工业母机领域的深厚积淀与前瞻布局。同时邀约各方成立AI+工业母机生态联合体,邀请业内权威专家对产业发展进行全面解读。而这场对接会,更像是上海电气乃至上海工业母机产业的一次“宣言”——以自主研发为根基,以中高端市场为突破,以智能融合为方向,上海正试图在全球工业母机版图中刻下更鲜明的“中国印记”。

从“第一台”到“第一流”:上海机床厂的突围之路

追溯上海电气在工业母机领域的根基,其旗下的上海机床厂有限公司(以下简称“上海机床厂”)是绕不开的核心。这家始建于1946年的企业,不仅是中国工业母机行业的先锋企业,更是观察中国机床工业变迁的真实窗口。

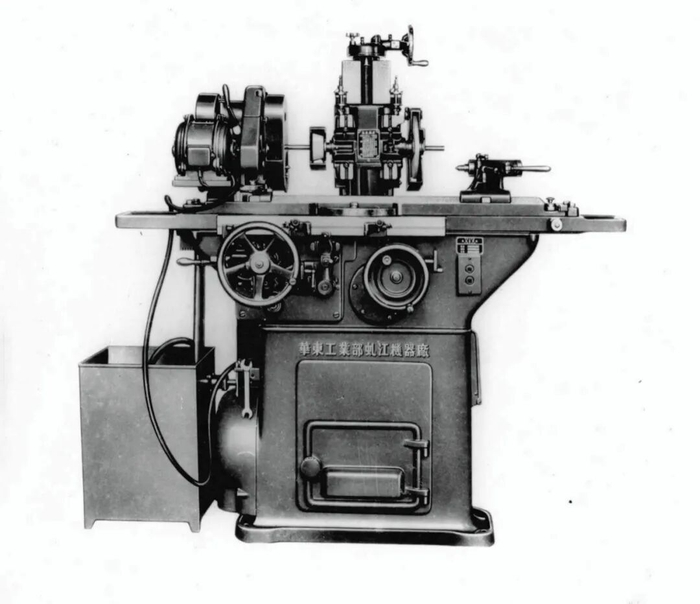

图注13式万能工具磨床(1950年8月)

“我们的发展,就是中国机床产业的缩影。”上海机床厂党委副书记、总经理王宇谈道。1949年刚解放时,厂里只能制造一些农具、简单器械。但技术团队凭借不服输的韧劲,拆解分析进口设备、反复优化设计方案、无数次试错改进,最终成功研制出新中国第一台磨床 —— 虬 13 式万能工具磨床,为中国机床产业埋下自主化的 “种子”。此后,“自制”的脚步从未停歇:1958年,完全自主设计的M131W万能外圆磨床问世,标志着中国拥有了真正意义上属于自己的磨床;1959年至1961年间,工厂自行研发的“上机五宝”(五种特殊工业母机)被列为部管设备。其中1965年诞生的我国首台镜面磨床,更标志着我国磨床水平迈进世界先进行列。

改革开放后,上海机床厂进入“自创”阶段。截至20世纪80年代,其累计开发各类磨床364种、量仪工具近百种,被彼时的第一机械工业部誉为全国机床行业的“十八罗汉”和“两颗明珠”之一。现如今,随着上海电气集团整合资源、推出 “智创” 战略,这家老牌机床厂又开启了向数字化、智能化转型的新征程,实现从 “改革快车道” 到 “创新新赛道” 的跨越。

“现在的上海机床厂,早已不是传统意义上的单品类工厂。”王宇介绍,如今的上海机床厂已形成了覆盖中大型磨床、专用磨床及关键功能部件的全链条研发能力,着力突破工业母机领域的关键技术,在技术创新、中高端市场拓展等领域积累了显著优势。在数控复合磨床方面,突破了复合磨削中心总体构型设计、B轴精密分度与高精度重复定位、整机热稳定性设计与热变形均衡等关键技术;高速高效外圆磨床方面,自主研发了磨削软件,满足多种磨削应用,以及模块化设计、高精度、高稳定性要求;数控轧辊磨床针对进给系统、主轴系统、在线测量等关键部件进行技术研究,提升现有结构的性能,优化关键功能,提升机床加工效率。

产业链的“枢纽”:以技术创新驱动行业发展

如果将工业母机产业链比作一条奔涌的河流,上游是核心零部件的研发制造,中游是整机装备的集成与创新,下游则是面向具体场景的集成化装备。在这条链条中,上海机床厂则扮演着“枢纽”与“引擎”的角色。

王宇介绍,作为工业母机产业链中游的关键主体,上海机床厂专注于工业母机整机装备制造。凭借深厚的技术积累和精湛的制造工艺,上海机床厂积极协同产业链上游功能部件企业行程强大的高端整机装备研制能力,有着“母机中母机” 的称号,其产品广泛应用于汽车、船舶、工程机械、钢铁、航天航空等众多关键制造领域,为各行业高端化发展提供装备支撑。

当前,在国家和地方产业政策的大力支持、新技术革命的强劲推动以及市场需求的持续牵引下,我国机床行业迎来了加速成长期。上海机床厂作为国内机床行业的骨干企业,以在国内精密磨床领域的技术优势近年来取得一系列创新性、突破性成果。

据了解,其产品系列丰富多样,涵盖了高精度外圆磨床、轧辊磨床、曲轴磨床、螺纹磨床、内圆磨床、平面磨床、导轨磨床、双端面磨床、立式内外圆磨床、花键磨床、专用机床等多个领域。这些产品在技术性能上不断提升,满足了不同行业对高精度、高效率加工的差异化需求。

“技术创新方面,上海机床厂紧跟行业发展趋势,持续加大在高速高精、多轴复合、集成化、智能化等领域的研发投入。通过不断优化产品设计,采用先进的制造工艺和材料,提高了机床的加工精度、效率和稳定性。”王宇表示。截至目前,上海机床厂已经突破了高精度大载荷工件驱动系统、高精度液体静压导轨、高精度砂轮转塔、高速高刚性外圆磨削主轴等关键攻关,实现机床核心零部件的自主研发;在高精度的磨床上基本实现了数控装置、伺服驱动器、伺服电机、光栅/编码器、丝杠、导轨、主轴等零部件国产化100%配套,提升了机床装备行业自主保障能力。

应对行业挑战:抓住数字化与国际化机遇

尽管上海电气与上海机床厂在细分领域已积累明显优势,但谈及中国工业母机行业的整体发展时,王宇则认为现阶段仍需直面现实的挑战。

中国机床工具工业协会报告显示,受全球制造业需求疲软、国内市场竞争加剧影响,2024年部分机床企业的利润率下滑,甚至出现亏损。但在王宇看来,这恰恰是行业“洗牌”与“升级”的必经阶段。“低端产能过剩、高端供给不足的矛盾始终存在。那些只做‘能用的机床’的企业会被淘汰,而专注于‘更好用的机床’的企业将赢得未来。”

为此,上海机床厂及上海电气近年来积极布局两大核心方向,主动应对行业挑战。

一方面,紧跟“AI+”趋势,推出智能机床加工解决方案,融合具身智能体等前沿技术,有效提升加工效率,为高端制造领域提供具备自主感知、智能决策能力的加工新范式。另一方面,多年来上海电气持续整合优势资源,着力打造产学研协同创新体系,目前已构建包括国家认定企业技术中心、超精密磨削联合实验室在内的多层次技术创新载体。

与此同时,海外市场也一直是上海机床厂瞄准的方向。从上世纪60年代“上机”牌磨床首次出口东南亚,到如今产品遍布90多个国家和地区,这家老牌企业的国际化步伐从未停歇。

王宇透露,今年以来,上海机床厂加快出海步伐,海外业务取得喜人成果,为营收的持续增长注入了强劲动力。今年成功签署批量高档数控外圆磨床、大型数控曲轴磨床出口合同,实现公司高档数控磨床的首次批量化成套化出口,是公司“出海”征程中的重要里程碑。据统计,今年海外业务已达成年度销售目标的200%。未来,上海机床厂的海外战略更加清晰,坚守东南亚传统市场,深耕欧洲高端市场、拓展南美市场,将制定更加精细化的海外市场拓展计划,加大在海外市场的投入,不断完善销售网络和服务体系,提升产品品质和品牌知名度,逐步构建起覆盖全球的海外业务网络,为实现“中国智造”的全球梦想而不懈努力。

从1950年新中国第一台磨床的诞生,到如今数控机床的全球出口;从单一产品的生产厂,到全产业链的“领头羊”,上海电气与上海机床厂的故事,是中国工业母机产业多年奋斗的缩影。在这场没有终点的攻坚中,他们用“恒心”坚持技术创新,用“匠心”打磨每一台设备,以“开放”拥抱全球市场。

正如上海电气集团党委副书记、总裁朱兆开在“2025工业母机+”百行万企产需对接活动(上海站)大会上所言:“上海电气将继续发挥‘主机企业+应用场景’的优势,把智能技术与工业母机深度融合作为主攻方向,努力构筑畅通稳定的产业链,为工业母机产业高质量发展,展现国企担当,贡献国企力量。”而这些,或许正是中国工业母机产业面向未来、迈向全球高端市场的底气所在。

发布

编辑:王丹

校对:张丽媛

审核:苏芳