全国过半城市的地铁,都在运椅子…

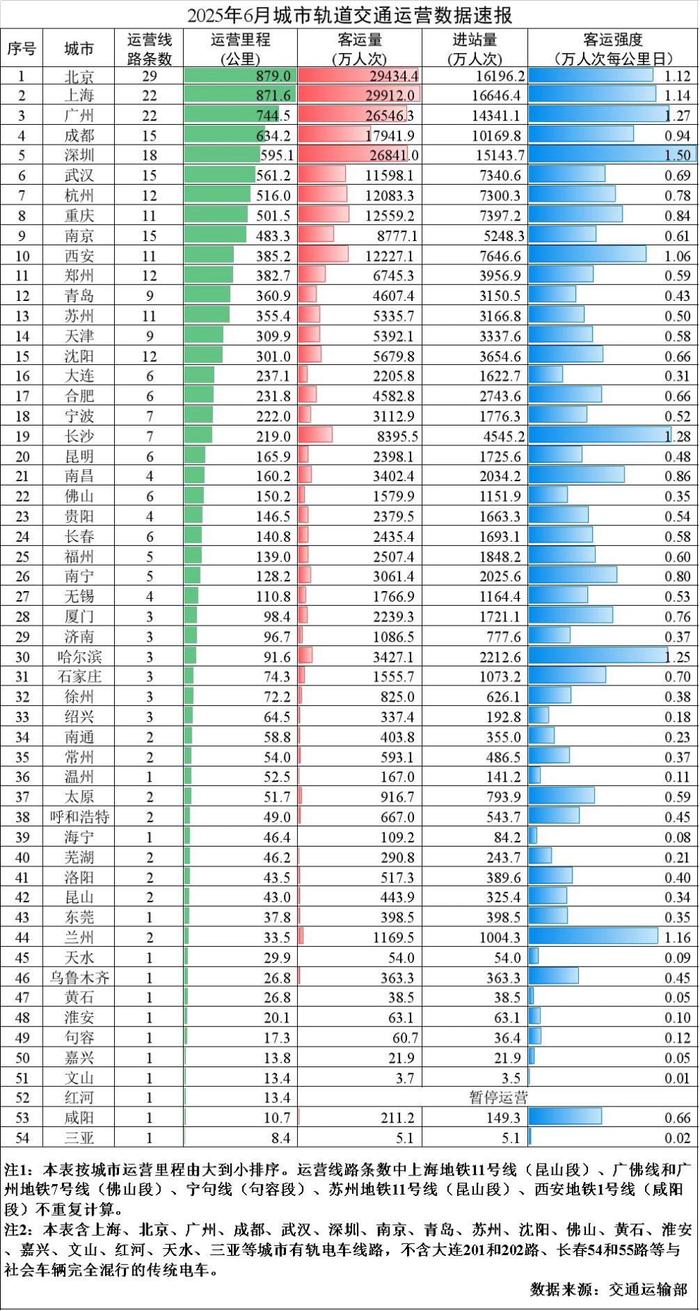

最近,看到了来自交通部的一组数据。

这是一组关于我国各大城市轨道交通的运营数据,分别向我们展示了各个城市的轨道交通运营里程、客运量、进站量、客运强度。

其中,客运强度这个数据很关键。

客运强度,即轨道交通每日每公里的客运人次,反映的是城市轨道交通的客流量。

说得再直白一些,

一座城市的轨道交通资源是被充分利用,还是在空转浪费,关键就是要看这个指标!

根据国家发改委的要求,拟建地铁初期负荷强度不低于每日每公里0.7万人次。

每日每公里0.7万人次是什么水平?

北京最忙碌的2号线,客运强度是4.5,这是全国最挤的地铁之一;东京效益最好的山手线,客运强度是11.5,这是全球最拥挤的地铁之一。

对比之下,我们能发现:每日每公里0.7万人次,还够不上拥挤的程度。

那么,以每日每公里0.7万人次为标准,到底有多少城市达标呢?

答案是,

54座城市中,仅有15座城市。

达标率仅为28%。

其中,一线城市客流量均在每日每公里1万人次以上,深圳更是能达到1.5万人次;二线城市中,西安、长沙、兰州、哈尔滨也在1万人次以上。

而如杭州、厦门、武汉等城市也只是在达标线上下徘徊。

那么,咱们再降低标准,看一看能达标0.5万人次的城市有几个。

答案是,

54座城市中,仅有29座城市。

达标率仅为53%。

也仅仅只有一半的水平。

为了让数据更加准确,我们还筛选出了运营轻轨与有轨电车等特殊轨道交通的城市——

温州的轨道交通为市域铁路,客流量仅有0.11万人次;海宁为城际地铁,客流量仅有0.08万人次;芜湖为轻轨,客流量仅有0.21万人次;天水为有轨电车,客流量有0.09万人次;黄石为有轨电车,客流量有0.05万人;嘉兴为有轨电车,客流量有0.05万人;文山为有轨电车,客流量有0.01万人;三亚为有轨电车,客流量有0.02万人.

根据国家发改委的要求,拟建轻轨初期负荷强度不低于每日每公里0.4万人次。

以此为标准,这些城市也都没能达标。

以上,就是全国各城市轨道交通的基本面——

仅有一线城市、部分二线城市的轨道交通,处于一个客流量达标的状态。

而大多数城市的轨道交通,客流量不及格。

至于那些客流量仅有0.01、0.02万人次的城市,它们的地铁,大部分时间都在空载着一排排的椅子,乘客寥寥无几。

咱们的地铁,为啥只会“运椅子”?

根据日本地铁的标准里,当站位密度达到4-6人/㎡时,被认为是“可以接受的”;6-8人/㎡时,尚属“正常状况”;密度为9-12人/㎡时,为“拥挤”。

而在国内,标准完全不一样——

密度在5-6人/㎡时,忍受度不宜大于全区间的20%,或平均运距不大于12公里。

那是因为,

即便城市能级不达标,也不缺地铁。

2018年,国务院印发的《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》就提出了城市建地铁需要满足三个条件:

一般公共财政预算收入应在300亿元以上、地区生产总值需达到3000亿元以上、市区常住人口在300万人以上。

但是造2018年之前,许多城市就已经开始谋划地铁的建设。

咱们从表格中随便拎出几个城市——

比如,徐州。

三个条件中,有一个条件未达标。徐州市区常住人口约为205万人,不满足300万人以上的要求。

但是,徐州的第一条地铁从2014年就开始修建。

比如,南通。

与徐州类似,市区常住人口不符合要求。

2017年,南通开始建地铁。

比如,兰州。

一般公共预算收入仅为250亿左右,不符合造地铁的经济要求。

而在2014年,兰州就已经开始建地铁。

由此,等到科学的地铁建设要求条件发布时,这些不能符合的城市的地铁早就如火如荼地开建了。

那是因为,

地铁规划,总能出人意料。

你们以为地铁,只会往人流量大的地方修?

不对!

你看昆明。

这是一座轨道交通客流量仅为每日每公里0.48万人次的城市。

昆明最长的地铁4号线全程43.42公里,却刻意避开人口密度超1.2万人/km的主城核心区,转而穿越人口密度不足1500人/km的西北新城、呈贡西片区等新兴板块;为避让百年滇越米轨遗址,地铁站西移1.2公里,导致片区居民日均通勤时间增加45分钟,共享单车日均使用量激增300%。

你看绍兴。

这是一座轨道交通客流量仅为每日每公里0.18万人次的城市。

一条连通杭州与绍兴的城际地铁,除了方便低频的两城居民往返活动外,大多时候都是在运椅子;2号线的沿线大部分区域为田地,难以吸引大量乘客。

与此同时,相信大家见过类似下面这张图片。

建在农田里的地铁站。

这样的地铁站不止一个,而是全国各地的很多城市都有类似的情况。

那是因为,

地铁扩张,总不停歇。

近五年来,轨道交通的投运线路规模仍在不断增长。

2020年,城市轨道交通运营里程为7973.41公里。2024年,运营里程量来到了12160.77公里。

增幅达到了可怕的52%。

至此,我们的地铁里程已经遥遥领先于全球。

所以,

为啥咱们有那么多的“运椅子”地铁?

本质上来说,就是地铁资源的富余与错配,最终造成了地铁资源的浪费。

是时候,重新理解什么叫“地铁一响,黄金万两”。

过去的年代里,地铁从不来不仅仅是城市交通的进化。

对于城市而言,地铁的意义更在于城市的发展与扩张——

画一张蓝图,拉一条地铁线,商场、写字楼、医院、学校、住宅随着地铁而来。

于是,

一座新城拔地而起,城市的骨架迅速伸展。

于地方而言,

那时候的地铁,更像是拉动地方经济发展的火车。

城市基建、土地出让、招商引资、导入人口,地铁都是必需品。

于个人而言,

地铁无论何时,都是房价的助推器。

只要家门口修了个地铁站,自己的房子涨个几万,甚至几十万,问题不大。

这是那个时代的“地铁一响,黄金万两”。

而今这个时代,“地铁一响,黄金万两”这句话变得沉重起来——

根据上海申通地铁集团有限公司副总裁、财务总监刘宏杰曾分析各地铁公司2019年的经营效益的发现,当年客运强度高于行业中位数(0.79)的城市地铁,票务收益亏损可以控制在20%以内,而亏损超过80%的企业,很大程度上是客流效益不佳导致的。

目前的客流量水平下,各个城市运营的地铁面临亏损是常态。

事实也是如此,全国54个有地铁的城市,49个城市都在亏钱。其中,北京亏240亿,杭州亏87亿,重庆亏85亿,郑州亏74亿……

面对巨额的亏损,只有经济实力强劲的城市才能运营下去。

对一些经济实力稍弱的城市而言,停运才是最后的选择——

比如,红河。

轨道交通停运之前,客运量为1.1万人次,平均每日客运量只有300多人,远低于运营初期日均2000人次的预估值,而运营成本(完全成本)为8409万元。

比如,珠海。

珠海市有轨电车客流强度仅相当于当年可研报告预测的5%。

2020年底,总计财政补贴拨款达到了1.79亿元,并且每年还有约4700万元的折旧费,年均运营成本约9100万元。

但是,其运营期间,有轨电车总计票款收入只有387万元。

比如,天水。

天水有轨电车(一期)年收入160万元,而年运营成本约4000万元。

以上这些轨道交通,运行的每分每秒都在烧钱,真不愧“地铁一响,黄金万两”之名。

与此同时,

许多城市地铁的客流量,正在减少。

去年年底,沈阳、大连、常州、洛阳、太原、乌鲁木齐等等城市的客流量下降幅度区间2-10%。而反观北京、深圳、上海、杭州等城市却在增长。

这背后的本质是城市的竞争,即人口的流动,以及城市就业的情况——

越是高能的城市,越是能提供就业岗位的城市,越是能够吸引人口,保证自身城市的轨道交通客运量。

那么,

随着城市竞争愈发激烈,还会有更多的运椅子的地铁会以停运收场。