绿地控股执行总裁失联?公司紧急澄清

绿地控股表示,相关网络信息为不实消息。

01澄清

据澎湃新闻,近期有个别网络自媒体文章,称绿地控股(600606.SH)执行总裁陈军疑似“失联”。

对此,绿地控股表示,相关网络信息为不实消息。截至目前,陈军仍然在公司正常履职,但由于其个人家庭原因,向公司申请了事假。

据公开资料,陈军为绿地控股资深高管,长期在绿地体系工作,曾先后历任西安(西北)房地产事业部总经、绿地集团总裁助理、副总裁、执行副总裁。

2015年起,陈军担任绿地控股执行总裁,同时兼任绿地大基建集团总裁、绿地香港董事局主席等职务。

另外,还有消息称绿地集团苏皖事业部总经理方东兴于2025年7月25日在会议期间被带走调查。

据媒体披露,方东兴或因2013-2015年任职海南期间涉及一些行贿问题。

02业绩承压

据官网介绍,绿地控股是一家全球经营的特大型企业集团,创立于1992年,总部设立于上海,在A股整体上市并控股香港上市公司。

绿地已在全球范围内形成了“以房地产、基建为主业,消费、金融、健康、科创等产业协同发展”的多元经营格局。

绿地控股官网

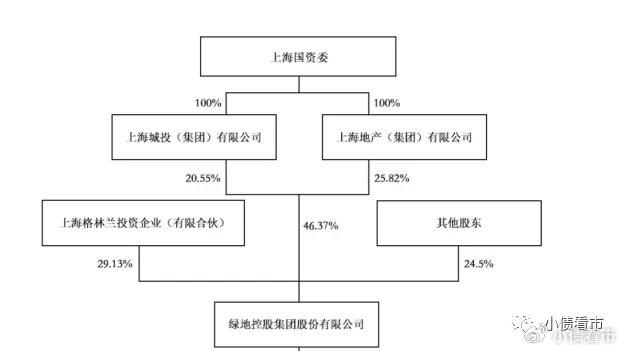

从股权结构看,绿地控股的第一大股东为上海格林兰投资企业(有限合伙),持股比例为25.88%,其是以张玉良为首的绿地职工持股会。

另外,上海地产(集团)有限公司和上海城投(集团)有限公司合计持有绿地控股46.37%股份,这两家公司均为上海国资委控股企业,但二者并不是一致行动人,公司无控股股东及实际控制人,为上海市国资系统中的多元化混合所有制企业。

股权结构图

2025年1-6月,绿地控股实现合同销售面积373万平方米,比去年同期增长25.63%;实现合同销售金额338.95亿元,比去年同期增长6.46%。

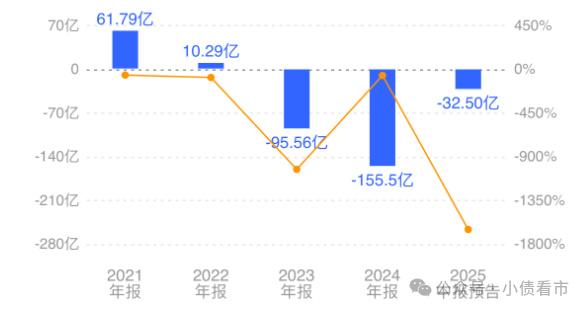

绿地控股预计2025年上半年业绩预亏,归属于上市公司股东的净利润为-35亿至-30亿,净利润同比下降1766.67%至1528.57%。

2023年和2024年,绿地控股分别亏损95.56亿和155.5亿元。

归母净利润

绿地控股称,业绩亏损主要原因是:

截至2024年末,绿地控股总资产为1.099万亿元,总负债9849.53亿元,净资产1149.57亿元,资产负债率为89.55%。

《小债看市》分析债务结构发现,绿地集团主要以流动负债为主,占总债务的87%,占比偏高。

截至相同报告期,绿地集团流动负债有8579.86亿,主要为其他应付款项,其一年内到期的短期债务合计有1177亿元。

相较于短债压力,绿地集团流动性吃紧,其账上货币资金有258.55亿元,与短债间存在巨大资金敞口,公司短期偿债压力大。

并且,绿地集团资金处于房地产和建筑板块下子公司或项目层面,被限制在监管账户中,无法用于偿还控股公司层面债务。

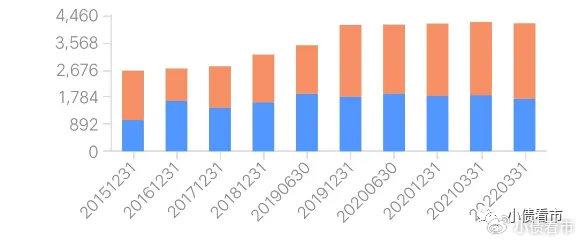

在备用资金方面,截至2022年3月末,绿地集团银行授信总额为4191亿元,未使用授信额度有2467亿元,表面看其财务弹性尚可。

银行授信

此外,绿地集团还有非流动负债1269.67亿元,主要为长期借贷,其长期有息负债合计有958.7亿元。

整体来看,绿地集团刚性债务规模有2135.7亿元,主要为短期有息负债,带息债务比为22%。

从融资渠道看,绿地集团主要依赖于银行贷款、境内外发债、股权以及股权质押等方式融资。

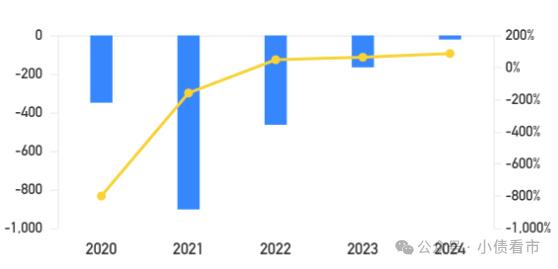

从现金流看,近年来绿地集团筹资性现金流净额均为净流出状态,说明其融入资金不足以偿债,公司融资渠道遇阻,再融资压力较大。

筹资性现金流净额

近年来,为了降负债缓解资金压力,处置项目资产成了绿地最为直接和有效的方式。

据披露,绿地已通过海外轻资产转型回笼资金超百亿元,但这相较于债务的到期压力显然不够。

在资产质量方面,绿地控股的存货高达5026亿元,其完工开发产品占当期末存货的比重较高,且完工产品中商办项目居多,项目储备中商办及三、四线项目较多,公司项目后续的销售去化情况堪忧。

总得来看,绿地控股销售疲软,业绩亏损,对债务和利息的保障能力恶化;债务负担沉重,资金流动性紧张;筹资性现金流持续净流出,再融资压力较大。

03上海最大房企

从张玉良25岁当上村支书,到30岁出头下海从商;从做城市绿化开始创立“绿地”,到顺势进入房地产,如今的绿地也已三十而立。

上世纪90年代,36岁的张玉良放弃了在上海市农委住宅办的稳定工作,开始下海创业。

当时,在上海政府主导下,一批政府性公司打头阵,旧城改造项目蓬勃发展,许多带有国营性质的房地产公司如雨后春笋般冒出。

绿地集团董事长兼总裁张玉良

1997年,绿地已成为上海房地产的龙头企业,同年以张玉良为首的绿地职工持股会成立,并斥资3020.43万元获得绿地18.88%的股份,由此绿地从传统国企变身为股份制公司。

之后,张玉良陷入了一段与国资力量长达28年的“博弈战”,2014年绿地房地产销售额超越万科,登顶“宇宙第一房企”。

2015年,为实现借壳金丰投资登陆A股,绿地在张玉良主导下,规避了《公司法》限制,将1000个拥有股权的员工拆分为32个小有限合伙形式,共同组成了上海格林兰。

在这一过程中,绿地只花费了公司的注册款项,便实现了对当时市值近3000亿元公司的控制。此时,绿地控股已成为一家没有实际控制人的混合所有制企业。

当年8月,绿地控股正式借壳上市,上市首日市值高达3054亿元,超越了万科,成为当时A股市值最高的房地产企业。

“绿地式混改”至今仍是商业社会中具有代表性的混改案例,作为混改中的“胜出者”,以张玉良为首的职工持股会,在上市后一直稳坐第一大股东的位置,同时又让绿地能以国资参股的的身份在日后的发展中获得资源倾斜。

随后,绿地提出"大基建战略",持续加码建筑及相关产业的业务,使得其基建产业规模快速提升,并在2020年之后营收规模首度超过房地产业务。

近年来,绿地控股相继控股了广西建工、贵州建工、江苏省建、西安建工等各地建工集团,在中国新型城镇化及基础设施互联互通的机遇下,大基建板块发展迅速,业务范围覆盖和规模已相当大。

然而,2021年下半年以来,房地产企业大幅弱化的流动性状况对房建企业的回款造成一定压力,绿地的资金链紧绷。