靠7284万″意外之财″撑场面?扒开拓维信息三季报的财务真相

最近,只要沾上“AI”和“华为”这两个词的公司,股价没有不火的。

拓维信息就是其中最扎眼的例子之一。它头顶“华为全方位战略合作伙伴”的光环,在资本市场上呼风唤雨,从年初到现在,市值一度翻了一番,风头无两。走在路上,你都能感觉到那股“含华量”十足的热浪扑面而来。

然而,就像我们看人不能光看外表一样,看公司更不能只看它贴了什么标签。当你怀揣着对“华为伙伴”的期待,去翻开拓维信息最新的成绩单。

2025年三季报时,那种感觉,就像是兴冲冲地打开一个包装华丽的礼盒,里面却只躺着一块干瘪的面包,满是困惑和落差。

冰火两重天,让人看不懂的业绩迷局。

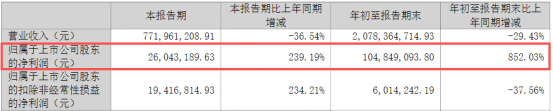

先看最核心的两个数据:

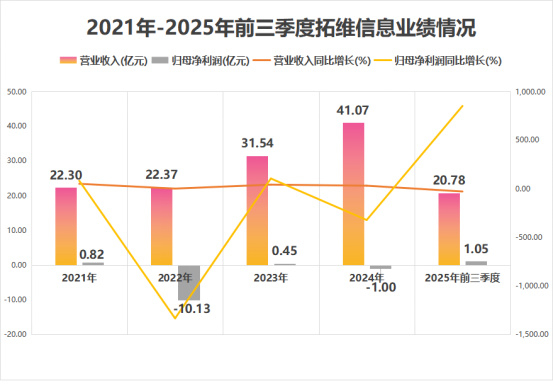

1.营业收入20.7亿元,同比下滑了29%.这意味着公司卖出去的产品和服务总量在收缩,市场盘子变小了。

2.归母净利润1.04亿元,同比飙升了852%.这又显示公司赚的“利润”暴增,看起来效益极好。

一个大幅下滑,一个火箭般蹿升,这极度反常的数据组合在一起,本身就充满了戏剧性。难道拓维信息掌握了什么“点石成金”的魔法,能在收入减少的情况下,让利润暴增八倍多?

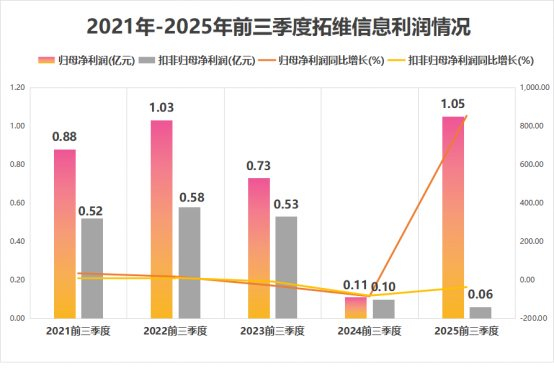

低基数制造的“高增长”幻象。

这852%的暴涨,首先要“归功于”去年同期的表现太差了。

2024年前三季度,拓维信息因为旗下一款叫《餐厅大亨》的手游项目暴雷,计提了大额减值,导致当时归母净利润只有可怜的0.11亿元,同比暴跌80%,创下了十年新低。

可以理解为,去年它不小心掉进了坑里,今年只是从坑里爬了出来,回到了平地。因为起点(基数)太低,所以从坑里爬出来的这个“同比增长”幅度就显得格外吓人。但这种增长,跟它业务是不是真的变得更赚钱了,关系不大。

核心利润“裸泳”,靠“外财”撑场面。

真正揭示其主营业务成色的,是下面这个数据:如果剔除掉“非经常性损益”,拓维信息在前三季度的净利润只剩下601万元,同比还下降了37%!

什么是“非经常性损益”?

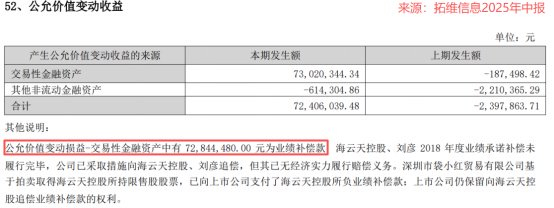

简单说,就是跟公司正常经营关系不大的、偶尔发生的收入或支出。比如:卖掉一栋楼、政府给的补助,或者……

打官司赢来的赔款。拓维信息今年利润的大头,正是一笔高达7284万元的司法追偿补偿款,这来自于它旗下子公司海云天科技一桩2018年的旧案。

这就好比你开了一家小卖部,这个月卖货其实没赚到什么钱,甚至还比上个月少赚了点,但突然有一天你捡到了一笔巨款,然后你跟人说你这个月“赚”了很多钱。

听起来是不是有点滑稽?

拓维信息这份看似亮眼的成绩单,就是这么包装出来的。扣掉这笔“外财”,它的主营业务盈利能力的的确确是在恶化的。

长期盈利能力的“痼疾”,毛利率腰斩。

如果我们把时间线拉长,会发现拓维信息的“身体”一直比较虚。

近五年来,它的营收虽然总体在增长,但净利润却像过山车,动不动就亏损。2022年巨亏10.13亿,2024年又亏了1个亿。

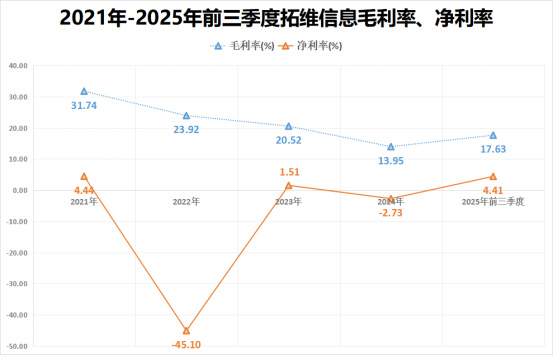

根源在于它的“造血”能力,毛利率在持续崩塌。从2021年的31.74%,一路暴跌到2025年三季度的17.63%,直接腰斩。净利率更是常年徘徊在2%左右,2024年甚至是负的(-2.73%)。

这意味着什么?

意味着拓维信息卖的东西,要么是市场竞争太激烈不得不降价,要么是成本控制太差,导致“卖得越多,可能亏得越狠”,或者“越卖越不赚钱”。

作为华为昇腾服务器的核心代工厂,它虽然能拿到不少订单(比如:2024年智算中心订单超10亿),但这种“赔本赚吆喝”的模式,正在一点点掏空它的盈利根基。

深度绑定华为,是蜜糖,还是?

拓维信息最大的卖点就是“华为”。但成也萧何,败也萧何。这种深度绑定,在带来订单和光环的同时,也埋下了三重巨大的风险。

供应链的“剪刀差”与资金困境。

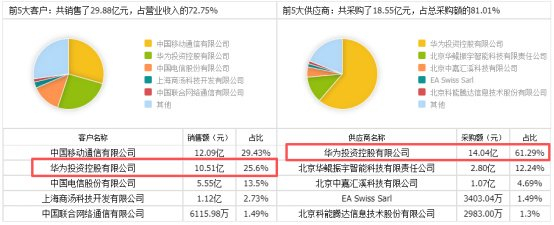

拓维信息和华为的合作模式,说白了,更像一个“高级代工厂”。它先从华为那里采购制造服务器所需的CPU、GPU等核心芯片,组装生产成服务器或提供云服务后,再卖回给华为。

关键问题出在买卖的比例上。2024年,拓维信息从华为的采购额占总采购额的61.29%,但卖给华为的销售额只占总销售额的25.6%。这个巨大的“剪刀差”意味着,它在和华为的直接生意中,很可能是不赚钱甚至亏钱的。

那为什么还要做?

因为如果离开华为生态自己去开拓新客户,需要投入巨额的销售费用,对于利润微薄的拓维信息来说,更是难以承受的枷锁。它被“绑定”在了一艘大船上,却只能分到一小块面包屑。

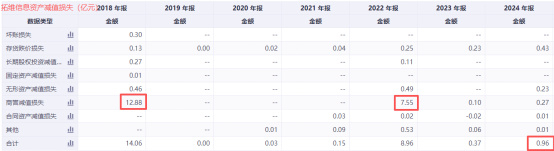

历史并购留下的“业绩黑洞”,商誉减值。

过去,拓维信息也是个“追风少年”。2014年前后,它曾高价收购了一批游戏和教育公司,累计花了27亿,但这些资产承诺的利润加起来还不到10亿,形成了巨大的商誉(收购价超过被收购公司净资产的部分)。后来,这些被收购的公司业绩不达标,商誉减值地雷就爆了。

2018年计提减值12亿,2022年又计提了7.55亿,两次合计超过20亿,直接导致了当年的巨亏。这些历史遗留问题,就像悬在头上的达摩克利斯之剑,不知道什么时候又会掉下来砍掉一块利润。

研发投入不足,“硬科技”成色遭疑。

一家标榜自己在“AI+鸿蒙”风口上的科技公司,研发投入却少得可怜。

从2021年至今,拓维信息的研发投入从未超过3亿元,研发费用占营收的比例从12.14%一路下滑到5.49%,远低于行业平均水平。更让人诟病的是,它还通过“研发费用资本化”的财技,把一部分本该算作当期成本的研发支出,做进了资产负债表,以此来美化当期的利润报表。这暴露了其技术底子薄的短板。

2022年,它就曾因为没能达到华为云的技术要求而被资格降级,导致软件云服务收入下滑,这就是自主研发能力跟不上的直接证据。

面对外界的种种质疑,拓维信息的创始人兼董事长李新宇曾多次公开表达对公司和华为合作前景的信心。

他强调:“我们与华为的合作是全方位、深层次的,我们对‘AI+鸿蒙’的战略方向坚定不移,对公司未来的发展充满信心。”管理层的信心是必要的,但资本市场更相信实实在在的财务数据和可持续的盈利能力。

言西认为拓维信息的问题,根源在于它过去十年里,战略上一直缺乏定力,像一个永不停歇的“追风者”。

从2015年跟风进军手游,到后来转型在线教育,再到如今all in “AI+鸿蒙”,它的发展路径几乎是“跟风-并购-减值-再跟风”的循环。每一次转型,看起来都踩在了点上,但每一次都因为核心能力建设不足,最后留下一地鸡毛。

如今的AI转型,看似有中国移动上百亿的订单支撑,但本质依然没有脱离“华为代工厂”的框架。

最近的一个信号更值得警惕:2025年10月23日,拓维信息宣布其四个主要的募投项目,包括行业智慧云、鸿蒙发行版等,全部延期,最长的要延到2027年底。公司给出的理由是“AI技术变革太快,要谨慎布局”。

这个理由听起来冠冕堂皇,实则暴露了其想转型却能力不足的窘迫。钱募到了,项目却推进缓慢,原先计划自建的算力中心也因为资金和技术问题,改为了租赁云资源。

这让人不得不怀疑,其描绘的“技术闭环”美好蓝图,究竟有多少能落地。

拓维信息目前正享受着华为和AI概念带来的巨大估值溢价,但这更像是一种“财务幻象”。它的主营业务盈利能力羸弱,历史包袱沉重,并且在关键的技术研发上投入不足。它站在华为的肩膀上看到了高处的风景,却没能让自己的双腿变得同样强壮。

对于投资者而言,需要清醒地认识到:“华为伙伴”的光环,不等于公司自身强大的盈利能力;市值的翻倍,也不等于内在价值的同步增长。

风口来时,猪都能飞上天。但风总会停,只有那些真正拥有独立客户生态、核心技术能力和稳定盈利模式的公司,才能在天上翱翔,而不是摔下来。

拓维信息未来的唯一出路,就是从“借华为之势”彻底转向“造自身之势”。它需要证明,在没有“外财”的情况下,它的主营业务能真正实现健康、持续的增长和盈利。否则,当概念的热潮退去,它可能又是那个在沙滩上“裸泳”的人,而困局,也将再次重现。

注:(声明:文章内容和数据仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)